■赤毛のアン

映画と劇場版のみならず、このたび掛川恭子さん訳の完訳版『赤毛のアン』を読了。さらに文庫本まで購入してマリラとアンのやり取りを、パラパラ見ている。児童書と思っていたがそんなことはないと改めて感じた。ここには大人になっても大切にしなくてはいけない人生の珠玉の言葉が、アン、マリラ、そしてマシューの口から語られる。子どもが主人公だが、語られているのは人生の深いところのものだ。希望とか夢とか、大人になると忘れがちな大切な事柄を思い出させてくれる不思議な本だ。

(旧文)原作を読み通したことはなく、映画の『赤毛のアン』でその一端に触れただけ。あまり偉そうなことを語る資格はない。しかし『赤毛のアン』のメッセージは、胸中深くクサビのように打ち込まれた気がする。そういう意味で、「my favorites」にエントリーする資格は充分あるのではないかと思う。(ここまで)

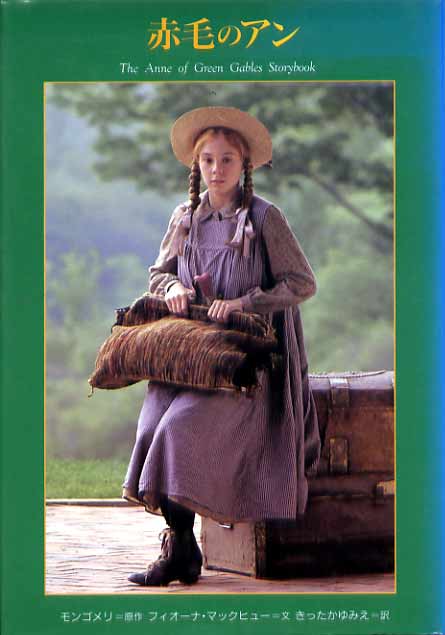

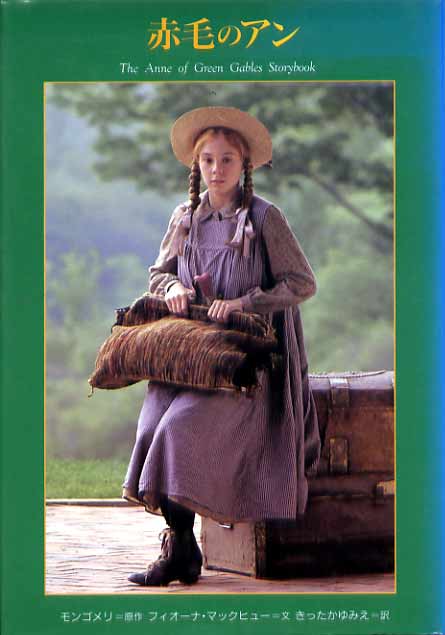

孤児の境遇にあっても、アンは誇りを持ち、好きな詩を読み、わき道に逸れて想像の世界に入り、そしてまっすぐな生き方をしている。その後姿のような生きるけなげさがたまらなく好きだ。表紙の写真は、アンが新たな働き先の町へ汽車でやってきたが、誰もいなくて不安げしている表情である。大きな穴の開いたボロボロの布製の変なバッグは、留め金をしっかり手で押さえておかないと中身が出てしまう代物だ。しかし、ギュッと握る手の表情は、カスバート家に働きに行く不安と期待を端的にもの語る。アンの置かれた境遇、それに向かうアンの姿勢を象徴しているように見えて、いい表紙写真である。

アンの言葉と山本容子さんの彩色銅版画が対になった『赤毛のアンの贈り物』という小さな本もなかなかお気に入り。

児童向けの抄録本の表紙・(株)金の星社刊(1989)

映画のシーンの数々が挿絵として挿入されている

|