|

赤須喜久雄・諸国行脚「奥の細道の巻」・・・・・・< その1―⑬ >

⑬ 芭蕉の生地 ・ 伊賀上野

<(1)1979年(S54)、 (2)1983(S58)、 (3)1989(H1)>

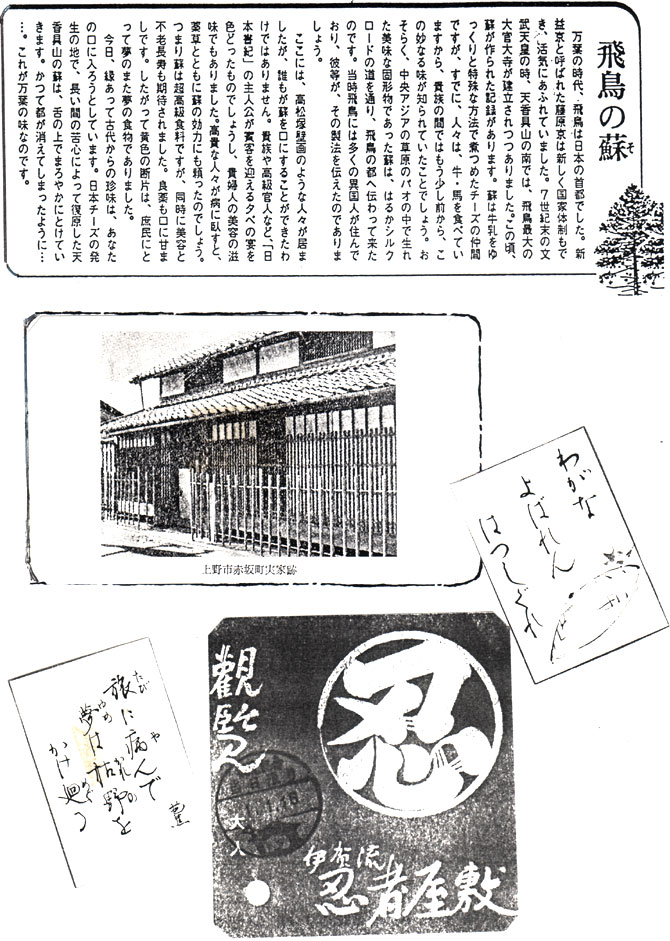

三重県上野市は芭蕉の生まれたところである。忍者の里としても名高い。

伊賀上野城は、藤堂高虎の築城だ。また、荒木又右衛門の36人斬りで有名な「鍵屋の辻」もある。

上野市の芭蕉記念館では、「奥の細道」・・・300年を記念して、芭蕉が歩いた道筋にある句碑を一つにまとめ、本にして出す準備をしている。

さらに、芭蕉ゆかりの24都市と「都市提携」をしてあるそうで、キャラバン隊での訪問も考えているようである。

(1)党議員研修旅行の帰りに

1979年(S54)6月4日―7日まで、長崎県の香焼町を視察した。

長崎市の隣で三菱重工長崎造船所のあるところである。町長の坂井さんは、戦後共産党公認で町長に当選し、一旦リコールでやめたが、その後再び返り咲き、住民本位の行政をやっている。

大阪まで自動車で行き、飛行機で長崎へ、そして島原、熊本からANAで大阪に帰り、共産党市長の羽曳野市を視察、西名阪自動車道を通って帰る途中に立ち寄った。

上野城、忍者屋敷などを見た。「芭蕉は忍者ではないか?」とか、「幕府の隠密として東北を歩いた。3,4日かかるところをい1日で歩いている」・・・という人もいるが、「奥の細道」は紀行文としてあくまでも創作である。

忍者は江戸時代には服部半蔵が有名であるが、織田信長の時代には2人の頭目がいた。1人は百地三太夫といい、もう1人は藤林長門守である。

百地は、酒を飲まず女嫌い。藤林は、酒も女も大好き。性格も、風貌もまったく相反する2人が、同一人であった ・・・・・ という。

1960年、忍者ブームの先駆けをつくったのは、作家・村山知義が「忍びの者」を赤旗新聞(日曜版)に連載してからである。

映画にもなり、市川雷蔵が石川五右ェ衛門で主演した。

(2)厚生委員会の視察の帰りに

1983年(S58)8月。奈良県橿原市の保健・医療行政を視察。橿原神宮や神武天皇の墓があるところなので、反動的で遅れたところかと思ったが、担当者が「全国的に見ても進んでいる方だと思う」というだけあって、とても勉強になった。

今日の泊まりは、“桜で名高い吉野山の国民宿舎”である。

吉野神宮、国宝・金峯山寺の蔵王堂、静御前がこの山地で義経と別れ、数日後に捕らえられて舞をさせられた舞台、南北朝時代の御所と皇居、後醍醐天皇の墓、豊臣秀吉が桜を見にきて泊まった寺など、史跡がいっぱいある。春のお花見のときには、座るところもないそうだ。

キハダを原料にした整腸剤を木曽では「百草」というが、吉野山では「吉野陀羅尼助(よしのだらにすけ)」といい、その製造・販売元があった。キハダは長野県から取り寄せている・・・という。<高野山では、「高野陀羅尼助」であった>

≪8月24日≫ 明日香村の高松塚古墳、蘇我馬子の墓・石舞台、飛鳥寺を見た。

いまから1400年前の飛鳥時代のものであるが、当時の文化、技術の水準の高さに驚いた。

伊賀上野は2度目である。城、忍者屋敷、鍵屋の辻へもいった。日本3大仇討(曽我兄弟、忠臣蔵)の一つである。荒木又右衛門36人斬りの現場は、町のいちばんはずれだ。1630年、岡山城下で荒木の妻の弟(渡辺源太夫)が河合又五郎に斬殺された。その仇討を源太夫の兄、渡辺数馬が荒木の助太刀でなしとげたのである。

数馬方4人に対して、河合方は11人であった。1634年のことである。

徳川幕府がようやく安定してきたときで、旗本が軽視されつつあり、その不満もあって旗本方(河合)と大名方(渡辺)の代理戦争でもあった。

伊賀上野・藤堂藩は、渡辺数馬に協力し場所も提供した。

実際には、荒木は2人斬り殺しただけ・・・・・ ということである。 PM6,30帰着。

(3)夢とロマンの修学旅行コースの旅 <1989年1月>

〔 新日本婦人の会・親睦旅行 〕

世界の婦人と手をつなぎ、永遠の平和をうちたてます。などの目的をもった「新婦人」のグループによる今年の旅行は“奈良”であった。

今回は、つれてってもらう・・・ ということだが、道案内をかってでた。

≪1月16日≫ AM6,00発。小牧JC ―大垣 ―桑名 ―伊賀上野。

芭蕉の出身地上野市の城山公園にある「伊賀忍者屋敷」にまず案内する。農村部から移築したものだ。“くの一”(くのいち=女忍者)が紫の装束で説明してくれた。

芭蕉記念館は休館日だった。「鍵屋の辻」へまわり、再び名阪国道を奈良へ。

“ 柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺 “

・・・ 法隆寺の茶店に憩いて 子規

林紀人氏が“差し金”を持って、曲尺(かねじゃく)、鯨尺(くじらじゃく) と、斑鳩文化を論じてくれた。よその団体の人たちが、物珍しそうな顔をして一緒に聞いている。

差し金を持って訪れたのは、永六輔と林紀人氏の2人だけであろう。

法隆寺から500mのところに、発掘されたばかりの「藤の木古墳」がある。中には入れなかったが周りを一周した。

テレビや写真で見ると、大きな室に棺があり、その中には国宝級の遺物がいっぱいあった。「こんな小さな所に、よく未盗掘で」と思う。

・・・ “ 行く秋の 大和の国の 薬師寺の 塔の上なる ひとひらの雲 “ ・・・

と、佐々木信綱のうたを口ずさみ、薬師寺、唐招提寺、平城宮跡を眺めながら、東大寺の南大門前につく。

大仏殿の中の柱の穴(大仏の鼻の穴とおなじ大きさ)に挑戦。みんな通過できた。

鐘楼、二月堂、三月堂、を見た。若草山の山焼きは、昨夜行われたという。

・・・・・ 今日、“聖徳太子”になれたのは誰か?・・・。 明日、“推古女帝や額田の王”になれるのは誰か?・・・。と想いながら床に就いた時は、12時を回っていた。

≪1月17日≫

“ 春過ぎて 夏きにけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山 ”

と、持統天皇は詠んだ。

正三角形に配置された大和三山の“香具山、畝傍山、耳成山”を見ながら、明日香村につく。ここに来たのは3回目である。

高松塚古墳、橘寺、河原寺、石舞台古墳、飛鳥寺、曽我入鹿の首塚、甘樫の丘など今から1400年前の政治と文化の中心地で、古(いにしえを)を想う。

飛鳥寺の前の売店で、古代の珍味<飛鳥の蘇>あすかのそ・をおみやげに買った。・・今でいえば 【 チーズ 】 である。

AM11,45・チャイムが鳴った。<唱歌・平城山>が聞こえてきた。役場に聞いたところ、昭和53年に設置され、午前と午後の5時30分に流しているそうだ。

< 曲と、風景と、歴史がマッチして、ムード満点 ・・・ >

私は、このたびに先立って、古代小説に意欲を燃やしている「黒岩重吾」の小説。

★ 北風に起つ <継体戦争>

★ 紅蓮の女王 <小説・推古女帝>

★ 聖徳太子 <日と影の王子>

★ 落日の王子 <入鹿>

★ 天の川の太陽 <小説・壬申の乱>

★ 天翔る白日 <小説・大津の皇子>

★ 古代史への旅

・・・ などを読んで参加した。 ・・・ などを読んで参加した。

この時代以降に古事記や、日本書紀ができたことを思うにつけても、「昭和天皇の死」も利用した「万世一系の皇国史観」いかに誤りであるか。

帰りのバスの中で、Sさんが一句披露してくれた。

“ 初春や 奈良の大仏 仰ぎ見て

平和をいのる 新婦人の旅 “

|

![]()