|

2、嘉永時代の村々

上井・下井のできる以前のようす

上井・下井のできる前、すなわち江戸時代の末期の村々のようすはどうだったのでしょうか。

− 有力部落であった火山村・塩田村 −

当時の火山村は有力な部落でありました。高鳥谷山系の出水が、塩田川となって天竜川に注がれるということ、これは今でも変わりありませんが、この塩田川の水が一番利用価値がありました。

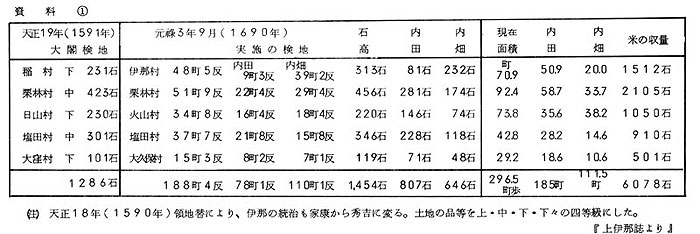

火山村は5ヶ村の中で標高の一番高いところで、高鳥谷山に最も近く、また水源にも近いということもあって水は豊富でありましたが、水温は低く冷たくて、米作などの収穫量は思うようには上がりませんでした。 <資料①江戸時代の村ごとの石高参照>

注・水は1キロメートル流れると水温は約1度〜1.5度上昇する。川の石の色など条件によって異なる。

それに引き替え、塩田村、大久保村などは火山地籍を流れてくる間に、水温も上がって大いにその恩恵を受け、収量も上がったといわれております。

このことは、資料①で明らかなように火山村、塩田村の江戸時代の耕作反別が34〜37町歩とほぼ同じであるのに、石高は塩田の方が100石以上も多かったのです。

この具体的な数字によって、はっきりと私どもに理解できるのです。

― 塩田村についてみますと −

火山村の下流に位置しており、また部落の中を上から下に塩田川が流れているという条件、さらに部落の北側にあまり高くない山が、屏風のように峰をなしているという条件。言い換えますと、山の南側の暖かく北風を受けない地勢のうえに、塩田川の水はもとより、塩田の山からの湧水も田圃への引水に非常に良いという恵まれた地理条件のもとに塩田村が存在しております。

そのために古くから開田が進み、気候もよかったということから、米やその他の産物の収穫は割とよかったのです。

当時の農業生産の様式・状況からみましても、現在のように化学肥料のなかった時代でありますので、自然環境によって農業生産も大きく左右されたであろうと推察できるわけであります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<メモ>

・室町時代における全国の耕地は、

水田 89万9815町歩

畑 11万7146町歩

合計 101万6961町歩 であったものが、

・天正18年からの豊臣秀吉の検地によると、田畑合計、150万町歩となり、

・江戸時代の中期・天保の検地によると、・・・田畑合計 297万町歩となり

・さらに、明治中期においては、 田 284万1502町歩

畑 254万1842町歩

合計 538万3444町歩。

・第2次世界大戦の直前の昭和11年には、 田 317万8352町歩

畑 285万4216町歩

合計 603万3568町歩。

・現在(昭和49年) 田 304万5728町歩

畑 206万3453町歩

合計 510万9181町歩(45年農業センサス)

となっている。

しかし、豊臣秀吉の検地は、6尺3寸四方を1歩とし、30歩を1畝。10畝を1反(300坪)とし、田畑を上、中、下、下々の4等に分けて、上田の収益を1石5斗、上畑の収益1石2斗と定めて、これを基準として租税を決定したのに対して、徳川期の天保の検地は地味その他により1反を900坪から250坪として、それぞれ石盛り(収穫高)を定めたものであるから、天保の検地による面積はこれをただちにとって、今日と比較することはできない。

そして、この土地から徴収する租税は、鎌倉期においては地頭の徴するもの、上田は6分、中田4分、下田2分とし、平均4分を例としたるをもって、これを総称して「四公六民の制」といったものであったが、徳川期においては、石盛の三分の二を租税として徴収したので、これを「七公三民」と称した。 |

当時の塩田村は「富貴の塩田村」とか「塩田庄」とかうたわれたと今日でも話に伝えられています。

これらのことからも、塩田村の水田は地区内でもきわめて優秀な水田地帯であったわけです。

このことは、資料①で明らかですが、天正19年(1591)の太閤検地によっても土地の品等は、塩田は栗林とともに「中」の格付けがなされており、伊那・火山・大久保の各村は「下」のランク付けとなっております。

− 栗林村、伊那村はどうだったのでしょうか −

上井・下井のできる以前の両部落は、あまり有力ではなかったといわれております。(資料①を参照)

それは、たとえば伊那村を見ましても、畑は多いが水田反別は10町歩に満たないということや、またそれを栗林村にみましても、塩田村とくらべて戸数は約30戸ほど多いのに、水田面積は塩田村とほぼ同じであり、当時の水田の肥料となった枯草(枯れ敷き)などの草刈りの権利は少なく、また水も乏しかったことのひとことをみましても、それを伺い知ることができます。

(江戸時代には、今日のように化学肥料がなかったので、良質な柴(しば)をどれだけ田圃に入れるかでコメの取れ高がきまりました。)

− 伊那・栗林・大久保村の天竜河原について −

東伊那で今日「河原」と言われているところは、約70町歩の天竜に面した水田地帯のことを言いますが、元禄のころより前の資料によりますと、検地帳(土地台帳)にのせる田地は1枚もなかったと記録に残されていますが、当時の河原は不毛の状態でした。

その後、高遠藩でも金をかけて堤防をつくるなど力を入れるようになり、また、農民の方でも犠牲を払って“ウシや蛇かご”をいれて、洪水を防ぐなど一定の努力を積み重ねることによって、立派な水田地帯となって今日に至っているわけです。

(現在、天竜川の東で基盤整備の土地改良ができている唯一の水田地帯である)

上井・下井ができてからの五ヶ村

上井・下井が完成することによって、それまで高鳥谷山に水源を発して、火山・塩田・大久保・栗林から天竜川にいたる塩田川が、主要な水の動脈であったものから、それに加えて上井も下井も東伊那地域の水の動脈となりました。(天王川、北川、唐沢川もあるが、塩田側よりも小さい)

そのことは、東伊那5ヶ村の村ごとの生産力、生産量の変化をもたらすこととなり、それによって村の姿を大きく変えることになりました。

(上井・下井が伊那村、栗林村を大いに潤したことは、資料①でも読みとれます。)

こうして両部落は、それ以前の相対的には生産力のきわめて低い姿から、生産力を増大して一躍5ヶ村のうちで有力部落へと変貌を遂げていったのです。

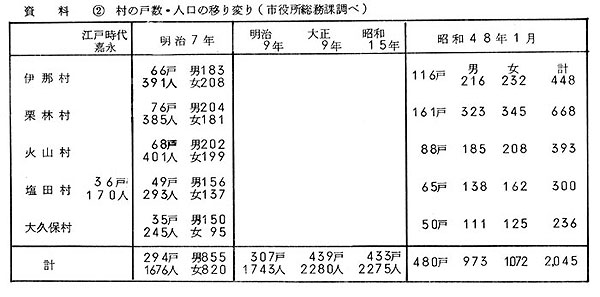

伊那村が人口において火山村をしのぐようになったのも、この2つの井筋が幕末にできてからのことです。

●村名の移り変わり(市役所総務課調べ)

| ・江戸時代 |

信濃の国 高遠領(内藤領)の、中沢郷15ヶ村の内

「伊那村・栗林村・火山村・塩田村・大久保村」の5ヶ村 |

| ・明治8年 |

5ヶ村が合併して「五加村」となり、同年「東伊那村」となる。 |

| ・明治18年 |

中沢と合併して、「中沢村」となる。 |

| ・明治22年 |

中沢から分村 「東伊那村」となる。 |

| ・明治31年 |

「伊那村」となる。 |

| ・昭和29年7月1日 |

・・中沢村、伊那村、赤穂町、宮田町の2町2村が合併 して駒ヶ根市となり、伊那村は「東伊那」。その後、宮田は分市した。 |

|

上井ができてから19年後、下井が起工されてから14年後に、明治維新を迎えたのでありますが、その明治になってから、伊那耕地や栗林の部落の戸数、人口、耕作反別などが急速に膨らんできました。 (資料②参照)

先ほども述べましたように、伊那耕地は田地が少なく、上井のできる以前は富んだ村ではなかったようでありまして、「粟あわやひえ」が常食だったという語り伝えもあります。いまでも、上の原遺跡の周辺には当時のだんだん畑の跡が山に残っております。

同時にそのことを栗林部落にみますと、「岩壁、細田、城村」は、上井の開設によって開田もすすみ、生産力も上がってうるおい、また「遊光、曽利目、高田」についてみましても、「下井」が開通することによって、大いに生産力が上がったということは、現在私たちがその当時に思いをはせてみても、明らかにわかることです。

こうして伊那・栗林の両村は、2つの井筋ができたことによって、このように部落の人々の富は増大して、地区内5ヶ村のうちでも、人口・生産力など1,2を争う部落へと成長をとげてきたわけであります。

|

![]()